- 5.供給力確保の現状

- 現在、国内では多くの原子力発電所が停止し、代わりに電力会社は電気の安定供給のために主に火力発電に依存する形で電力需要に対応しています。

PART2:エネルギー・ミックス ~日本の電源構成と課題~

日本が目指しているのは、資源を安定して効率的に確保することと、世界の資源の価格高騰に影響されにくい「脱石油・電源多様化」という発電構成です。

4.日本の電源構成

電源多様化への取組み

電気を作るには、火力、原子力、そして水力や太陽光、風力などの再生可能エネルギーを利用した発電方法があり、それぞれに経済性や電力需要変動への対応のしやすさなど様々な特性があります。「エネルギー・ミックス」とは、特定の発電方法に偏らず、それぞれの特性を活かしてバランス良く組み合わせ、安定して電気を作ることを言います。

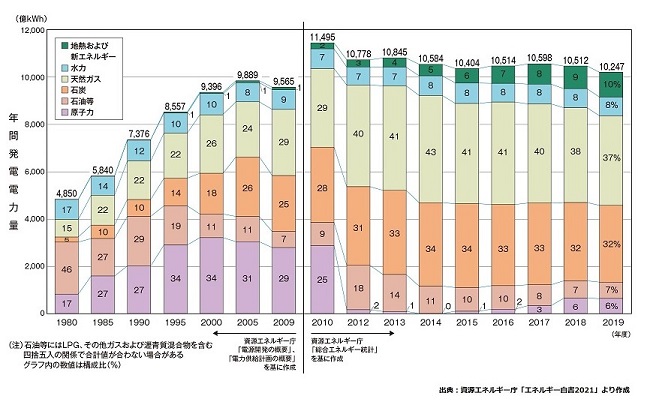

日本は電力需要の増加に伴い、1950年代から60年代にかけて、水力、火力発電を開発してきました。1970年代には石油火力が主要な発電方式となりましたが、オイルショックをきっかけに、原油価格高騰の影響を受けにくい体質に転換すべく、「脱石油・電源多様化(LNG火力・原子力・石炭火力・新エネルギー)」が進められました。そして1990年代以降はCO2の排出抑制が、そして現在は安定供給・経済性・環境適合を同時に達成することが重要な課題となっています。電気事業者は、こうした経済や社会情勢の変化に対応して発電設備を形成してきました。

そして現在、電気事業者は再生可能エネルギーの拡大に取り組んでいますが、2011年3月11日に発生した東日本大震災以来の原子力発電の停止に伴い、主に火力発電に依存しているため、全国の発電電力量の電源別構成比における火力発電の割合が2019年度は約76%となっています。今後、電気の安定供給に向けては、安全・安定な原子力の活用を含め、一層の電源多様化が求められています。

<発受電電力量の推移>

出典:原子力・エネルギー図面集

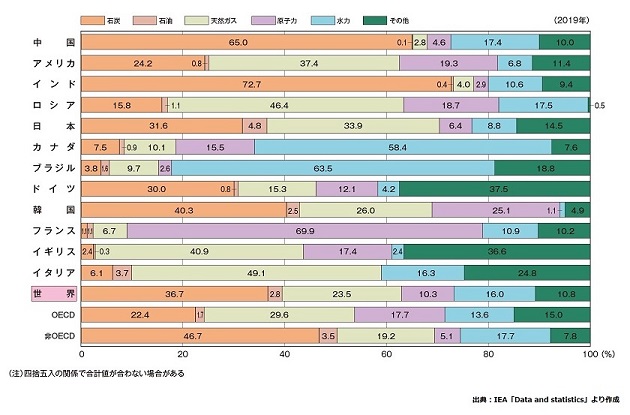

<参考>主要国の電源構成

主要国の発電電力量と発電電力量に占める各電源の割合

主要国の発電電力量の電源構成を見ると、各国ともその国のエネルギー資源の特性等を反映してさまざまな構成となっています。

出典:原子力・エネルギー図面集

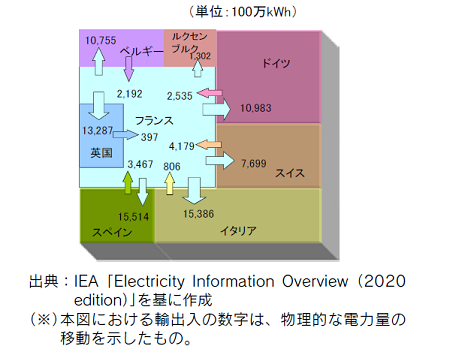

ヨーロッパの電力網(2018年)

ヨーロッパ諸国について注目してみると、フランスでは原子力が大きな比率を占めており、原子力で発電した電力を原子力を利用していないイタリアなど周辺の国々へ輸出しています。ヨーロッパ全体は電力・ガス管網でつながっているため、ある国で電力が不足した場合でも、他の国から電力を融通することが可能であり、ヨーロッパ全体でエネルギー・ミックスが行われていると言えます。

出典:資源エネルギー庁「令和2年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2021)

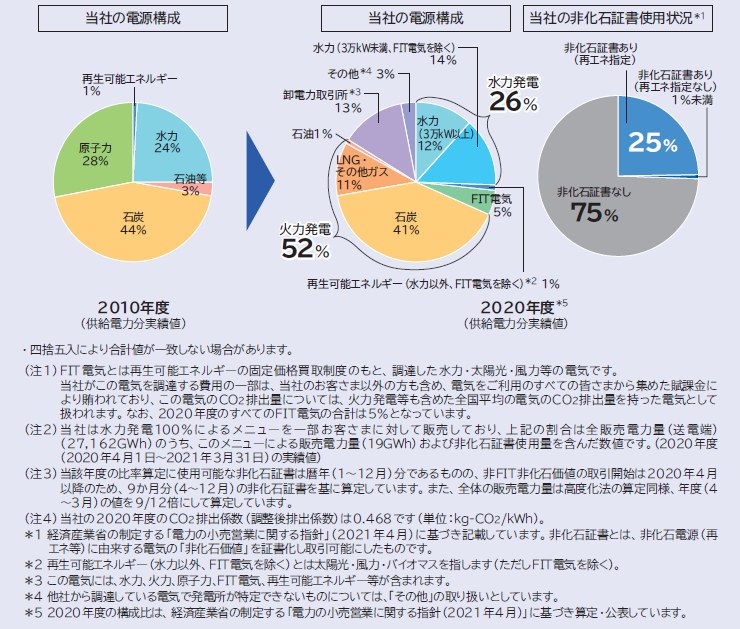

北陸電力の発電電力量構成比 ~水力発電の比率は全国でトップ~

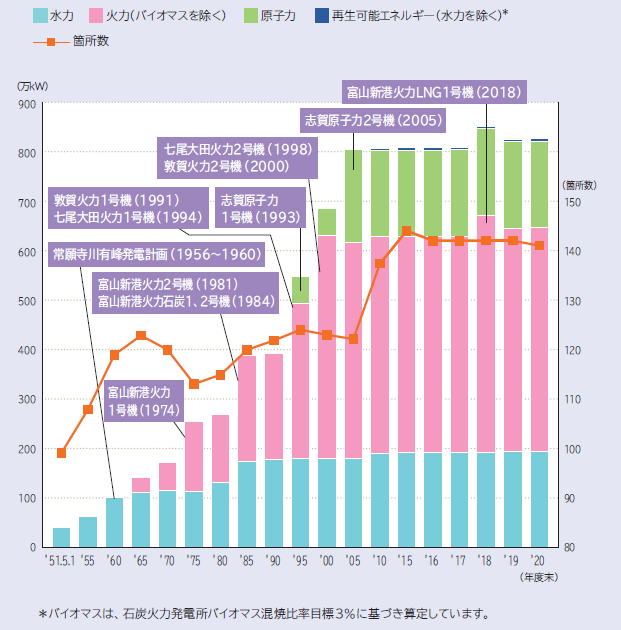

当社の2010年度の発電電力量構成比は、石炭火力44%、原子力28%、水力24%、石油火力3%、新エネルギー等(太陽光、風力)1%となっていました。2020年度は原子力発電の長期停止に伴い、火力発電の比率が52%と高い水準を継続しています。

しかし、北陸地域の豊かな水資源を活かした水力発電比率は26%であり、全国でもトップです。

<北陸電力の発電電力量構成比(自社小売需要に対する構成比)>

<北陸電力の発電設備の推移(箇所数・認可出力)>

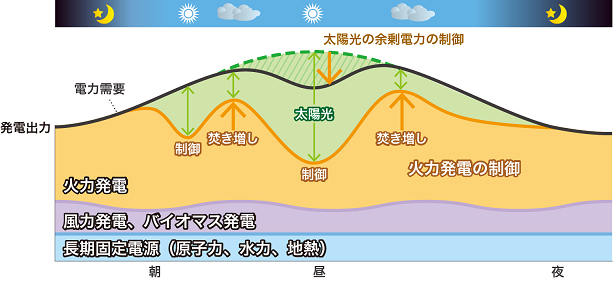

需要の変化に対応した電源の組み合わせ(1日の電気の使われ方と作り方)

下の図は、1日の電気の使われ方と発電方法を表したものです。電気の消費量は時間帯や季節によって違います。電気は大量に貯めておくことができないため、電力会社は刻々と変化する消費量を予測し、消費量と一致するように、24時間、365日休まず発電を続けています。それぞれの発電方法には、経済性や電力需要の変化への対応のしやすさなど様々な特性があるため、それぞれの特性を活かし、バランス良く組み合わせて対応しています。

<1日の電気の使われ方と電源の組み合わせ(例)>

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー2021年度版」